Par Monique LAMBERT

Dans la série V (Cultes) ont peut trouver sous la cote 6 V 3 un document un peu particulier : un rapport de police daté du 20 mai 1901. Maurice Maréchal, très jeune étudiant en droit n’a pas pu payer son repas au restaurant. Il explique pourquoi. Le commissaire de police relate les faits et retranscrit les explications données par ce jeune homme.

|

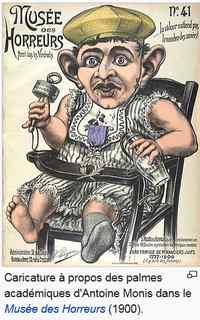

Ville de Bordeaux Rapport Monsieur le Commissaire Central J'ai l’honneur de faire connaître à Monsieur le Commissaire Central, qu'à 9 heures 1/2 du soir, le gardien de la Paix Chambon, sur la réquisition de M. Gazel Elie, restaurateur rue Porte Dijeaux, a amené à la Permanence Maurice Maréchal, étudiant en droit, de passage à Bordeaux qui ne pouvait payer la somme de 3 f 40, montant d'un repas qu'il venait de se faire servir. Monsieur Maréchal qui se dit le neveu de M. Maréchal, ancien Sous-Directeur de la Cie du Midi et l'ami intime de M. Fernand Monis, fils cadet de Mr le Ministre de la Justice, m'a fait en particulier la déclaration dont ci-après le sens : "Je suis ancien élève des Oblats et j'ai fait mes études chez les religieux à St Ouen, près Paris. C'est au lycée Louis Le Grand où j'ai fait ma philosophie que j'ai connu M. Monis fils, avec lequel j'entretiens des relations d'amitié. Ma mère habite Paris, rue Placide, 47, et je suis arrivé à Bordeaux hier au soir à 9 heures pour me rendre chez mon oncle, M. Maréchal qui habite en son château de la Réole par La Sauve. Comme je dois faire mes études de droit à Bordeaux, je me suis rendu aujourd'hui dans l'après-midi chez les Oblats à Talence et leur ai demandé s'ils pourraient me donner une chambre de laquelle je pourrais sortir pour suivre les cours. Mon oncle, en effet, ne veut consentir à me laisser à Bordeaux que si je reste sous la surveillance de religieux. Dans le cas contraire, je devrais rentrer tous les soirs chez mon oncle. Au couvent des Oblats à Talence, j'ai rencontré trois religieux dont l'un, ainsi que je l'ai entendu appeler, se nomme frère Scipion. Un de ces religieux m'a dit de venir avec lui au parloir, d'aller dans sa chambre ensuite, pour m'y reposer. J'ai accepté. Le religieux, dans la chambre dont il a fermé la porte à clé, a déboutonné sa soutane et sorti son membre viril. Il était assis en face de moi, un de ses genoux entre mes jambes. En me parlant de mes études, ce religieux a déboutonné mon pantalon, a sorti mon membre viril qu'il a caressé. Cette scène a duré 10 minutes environ. Je n'ai pas crié d'abord car j'ai été stupéfait, ensuite parce que j'ai craint un scandale. En me raccompagnant le religieux m'a recommandé de ne pas garder une mauvaise impression de ce qui s'était passé entre nous. Je suis revenu à Bordeaux et me suis rendu au restaurant de la Poste où je me suis fait servir à dîner ; mais lorsque j'ai voulu payer, j'ai constaté que mon porte-monnaie dans lequel se trouvait la somme de 21 francs avait disparu. Mes soupçons ne peuvent se porter que sur le religieux dont je viens de vous entretenir et je dépose une plainte en vol contre lui." J'ai reçu par procès-verbal régulier la plainte de M. Maréchal relativement au vol de son porte-monnaie. En ce qui a trait au délit de filouterie d'aliments reproché à M. Maréchal, Maurice, le plaignant, M. Gazel, a retiré sa plainte sous la promesse que M. Maréchal le désintéresserait. M. Maréchal a d'ailleurs fourni les preuves de son identité et présenté des pièces et des certificats établissant qu'il a fait sa philosophie au lycée Louis le Grand et qu'il est étudiant ne droit. J'ai cru devoir établir à l'occasion de la déclaration de M. Maréchal touchant ce qui s'était passé dans le couvent des Oblats à Talence, un rapport spécial. On retiendra sans doute dans ce texte la conduite un peu particulière d’un religieux, et pour le jeune homme la peur du scandale. Seule une plainte pour vol sera déposée. Il est prudent, le commissaire. Pour ce qui est des faits qui pourraient être reprochés au religieux, il se contente de rédiger, sobrement, un rapport. Comme on peut s’y attendre, la presse locale reste muette sur cette affaire, étouffée comme bien d’autres et pendant très longtemps. A cette époque les relations entre l’Eglise et l’Etat ne sont pas idylliques. On négocie. Depuis le 22 juin 1899, le nouveau gouvernement constitué par Waldeck-Rousseau, par petites touches, rogne sur les prérogatives du clergé. Dans le Journal « La petite Gironde » on peut lire à la date du 1 juin 1901 un article qui précise que certains curés dont celui de Talence, ne recevront plus le traitement qui leur été alloué jusqu’ici, comme desservants. Quelques mots à propos des oblats. Ce sont des hommes ou des femmes qui ont décidé de se consacrer au service de Dieu. Difficile de s’y retrouver parmi toutes ces familles d’oblats aux activités très diversifiées (enseignements, mission, service des paroisses, etc.). Le jeune Maréchal les a connus à Saint Ouen où la congrégation gérait un établissement éducatif. Tout naturellement à Bordeaux il se dirige vers eux. A Talence, une communauté, réduite, composée de deux ou trois pères et peut-être de quelques frères ont en charge la paroisse, par ailleurs un centre important de pèlerinage en mai. En savoir plus sur la paroisse de Talence et les oblats ? https://www.omiworld.org/fr/lemma/notre-dame-de-talence-fr/ Quelques semaines après la mésaventure du jeune Maréchal. la loi du1 juillet 1901. Elle garantissait la liberté d’association. Une restriction : les congrégations devaient solliciter une autorisation pour fonctionner, déclarer leurs biens et leur comptabilité. Quelques-unes ont disparu à cette époque. Puis la loi du 9 décembre 1905 précisait les relations des Eglises et de l’Etat. Elle était l’aboutissement d’un long processus de laïcisation et de sécularisation, engagé depuis la Révolution française. Ce sujet n’est-il pas toujours un sujet d’actualité ? Allons plus avant au sujet de la loi de 1901… Qui était le ministre de la Justice lorsque fut votée la loi de 1901 ? C’est Ernest Monis dont il est fait mention dans le rapport du commissaire, le père du camarade du jeune Maréchal. C’est lui qui a présenté la loi. On trouvera sans peine sur internet le déroulé de la carrière de cet homme politique, ancien député puis sénateur de la Gironde, homme de gauche, dirait-on aujourd’hui. On lui doit l’ouverture du métier d’avocat aux femmes. Son fils unique, Pierre Antoine dit Fernand, camarade et ami du jeune Maréchal, a fait des études de droit et une belle carrière. On peut lire sur internet sa biographie ainsi que sa fiche matricule. Comme son père il sera l’objet de caricatures.

Revenons au jeune Maréchal. Qu’est-il devenu ? Lui est-il arrivé d’évoquer sa mésaventure bordelaise ? (18/03/2021) |

||

On peut lire dans le registre paroissial de Rauzan à la date du 7 avril 1787 quelques lignes rédigées par le curé de Rauzan à l’attention de son successeur. Il lui prodigue quelques conseils. Il se défend d’être superstitieux … |

|

Observation utile à mon successeur

Livret memoratif contenant les divers usages ou pratiques en vénération religieuse dans le cours de chaque année sur cette parroisse auxquels usages et pratiques le peuple est fort attaché et qu’un pasteur zelé, sans être superstitieux doit accompli exactement s’il veut meriter sa confiance et son estime.

D’abord après la communion pascale

Le 25 avril la procession de St Marc et les autres consécutives

Le 29 du même mois jour de St pierre, martir, bénédiction des ramaux

Le 30, la messe et l’Evangile à l’honneur de St Eutrope aux Enfans

Le 1er du mois de mai la procession au bourg, Les rogations

Le 3 L’invention de Ste Croix et la messe

Le 4 la messe pour demander a dieu de nous préserver du fleau De la grêle.

Le 5 jour de la petite St Jean porte latine1 la messe

Le 14 les Rogations, procession, au bourg

Le 16 jour de St Fort La messe pour les enfans Estropies et autres

Le 22 procession au bourg. En l’honneur De Ste quitterie jour d’une grande foire.

La 2e fête de pentecôte Le renouvellement des vœux de batême dans Notre Eglise

Le jour de l’assomption procession autour de l’Intérieur De l’église pour perpétuer le vœu de louis 13

Le jour de St Roch la bénédiction du bétail

J’ai oublié que pendant le carème on chante L’asperges2 en faisant dans l’intérieur de l’église la procession

1.Saint Jean Porte latine est par tradition le patron des vignerons et des tonneliers, l'explication vient d'un jeu de mots : saint Jean porte la tine. La tine désigne une cuve, comme celle, remplie d'huile, où on l'a précipité. De fait, le saint est souvent représenté portant un tonneau, parfois de grande taille, d'autres fois réduit et muni d'un manche, ce qui le fait ressembler à un maillet, qui est aussi l'outil du tonnelier. Il est aussi le patron des imprimeurs. (voir Wikipedia).

2.Il s’agit du psaume « Asperges me… » - chant de procession

Source : AD33 E depôt 6031 GG7 – vue 60 - Extrait du registre paroissial de Rauzan – 7 avril 1787

Information communiquée par Jeanne Micheline Itey (Lormont).

(10/2015)

|

|

Prise de possession d’une chapelle, d’un bénéfice - 18ème siècle Par Girondine. |

On peut lire dans les actes de maître Dugarry deux ou plutôt trois textes relatifs à la prise de possession d’un bénéfice dépendant de l’église Sainte-Eulalie de Bordeaux et celle de la chapelle Sainte-Catherine de l’église de Castillon.

Sainte Eulalie – Bordeaux – 10 juillet 1762

La première prise de possession, en date de juillet 1762 concerne un bénéfice dépendant de l’église Sainte Eulalie à Bordeaux. L’attribution d’un bénéfice devait permettre au titulaire d’une charge d’église de vivre et d’agir.

|

Obtenir un bénéfice nécessitait des démarches complexes dont on peut avoir un aperçu sur Wikipedia. Réquisition |

|

Prise de possession

Sans doute a-t-il reçu satisfaction car dès le lendemain, accompagné de deux notaires royaux dont la présence est indispensable pour entériner le titre qui lui a été octroyé, il se présentait devant l’église Sainte Eulalie.

En entrant dans l’église Pierre Dubernet a pris de l’eau bénite « il a sonné la cloche du chœur, lu une oraison au livre qui s’est trouvé au lutrain placé dans le chœur, s’est assis à la place affectée aud bénéfice, est allé faire sa prière au pied du maitre autel où il a monté, l’a baisé ». Puis le sieur Dubernet a été conduit dans la maison et jardin dépendant du bénéfice. « Il a fermé des portes et fenêtres, dans le jardin a prin des poignées de terre, arraché de lherbe, le tout jetté en lair et fait d’autres actes pocessoires » au su et vu et savoir sans aucune opposition ou trouble de jouissance. Tout ceci en signe de légitime possession du bénéfice.

Une réserve cependant de la part de Dubernet : faire un verbal pour constater l’état actuel de la maison …pour être pourvu aux réparations.

|

|

Chapelle Sainte Catherine - Castillon - 13 octobre 1785 Accompagné du notaire et des témoins, le prêtre est entré dans l’église, il « a pris l’eau bénite au bénitier et s’est acheminé jusques devant le grand hotel ou s’etant prosterné, après avoir fait sa prière, a déclaré qu’il prenait possession de la susditte chapelle » . Photo du grand autel - Eglise Saint Symphorien Castillon |

En annexe

-

La réquisition et la prise de possession de Pierre Dubernet à l’église Sainte-Eulalie à télécharger (format Pdf)

-

La prise de possession de Jean Suchaman à la chapelle Sainte-Catherine à télécharger (format Pdf)

Crédit photographique

http://photosfrancecotesouest.eklablog.fr/eglise-saint-symphorien-c18256518

(02/2015)

|

Pourquoi présenter ce document de plusieurs pages ? Il est long et sa lecture peut s’avérer fastidieuse. Ne pas cependant se laisser rebuter. C’est un témoignage. Pris sous un angle ou un autre, il permet de découvrir quelques aspects inattendus de la société langonnaise en ce début du 19ème siècle. Par Girondine. |

|

C’est en tout premier lieu un bel exemple de lettre de dénonciation, bien rédigée, fielleuse à souhait, « lèche-botte » peut-on dire. L’auteur, un certain Cluzeau aîné, adjudant major de la Légion de Langon, n’a pas d’état d’âme. Il a ses convictions. Il n’hésite à donner des noms, des commentaires, des coups de griffe pour tous.

Le contexte. C’est le début de la Seconde Restauration, dans cette petite ville d’environ 3000 habitants. Les péripéties diverses vécues par les langonais depuis deux décennies ont peut-être suscité des divergences d’opinions et rancœurs difficiles à situer. Les changements rapides de régime des dernières années ne pouvaient que favoriser le ressassement d’amertume ou au contraire susciter de fols espoirs.

La cible du dénommé Cluzeau, c’était les francs-maçons. On peut penser aussi que le dénonciateur voulait « se faire bien voir ». La dénonciation de cette catégorie de personnes était-elle susceptible de lui apporter quelque avantage ?

Francs-maçons à Langon. Avant la Révolution, il y avait eu une loge, appelée la « Fraternité ». Fondateur : le notaire Boissonneau, ses adjoints : Pierre-Antoine Souyagou et François Bardinet. Les lettres de constitution ont été reçues en 1772. Deux années lus tard, quatorze membres étaient recensés. La loge semble s’être particulièrement intéressée au mesmerisme C’était une doctrine initiée par un certain Mesmer, en vogue à Paris de 1778 à 1785, selon laquelle tous les êtres sont soumis à l'influence d'un fluide magnétique permettant de guérir les maladies, notamment les maladies nerveuses.

|

|

La loge a été fermée en 1790. Dans les environs à Barsac et à Cadillac, quelques tentatives de constitution de loge pendant l’Empire n’ont pas survécu. En 1811, trois anciens membres de la Fraternité, les frères Mallac, Desloubes et Poucante auraient tenté de réveiller la loge. Un personnage influent, Huet, alors sous-préfet de Bazas a obtenu les documents nécessaires pour la reconstruction de l’ancienne loge. Mais il a quitté la région. Plus tard, vers 1814, les chefs de la loge furent requis de s’abstenir provisoirement de se réunir. C’est seulement en 1840 qu’une nouvelle loge fut reconstituée. |

Parmi les personnes citées dans le courrier de Cluzeau, on peut s’attarder plus particulièrement sur le dénommé Huet ou pour être plus précis Jean Baptiste Huet de Coetlizan. Originaire d’une honorable famille de magistrats de Nantes, il a vécu sous la Révolution et l’Empire des années riches en péripéties militaires et administratives. Les mois précédant son arrivée en Gironde, il avait séjourné à la Conciergerie à Paris. Une affaire confuse, mal élucidée. Huet avait été acquitté. Il avait 39 ans quand il été nommé préfet de Bazas. Il a été destitué en 1814.

Il n’avait pas laissé ses contemporains indifférents. Aussi peut-on lire sa biographie dans plusieurs ouvrages. Il est décrit ainsi : « Un homme spirituel, instruit, d’un caractère noble et sévère, plein de modération et de patriotisme ».

Il a beaucoup écrit. Les langonais savaient ils qu’il avait publié en 1802 : « Statistiques du département de la Loire Inférieure » et en 1804 « Recherches économiques et statistiques sur le département de la Loire Inférieure » ?

« Il n’était pas très recherché » écrivait le dénonciateur Cluzeau. Huet recherchait-il la compagnie qu’il pouvait juger insipide des langonais ou des bazadais ?

Que peut-on dire des autres personnes dénoncées ?

Certaines avaient fait partie de l’éphémère conseil municipal de la période des Cent Jours (Brannens et Fage), Ricaut exerçait comme instituteur, Thery arrivé à Langon en 1815 a exercé comme médecin de l’hospice jusqu’à son décès.

La suite de ce courrier : Le dénonciateur reçut une lettre le lendemain lui demandant de garder le silence. Le sous–préfet de Bazas avait donné au Préfet de la Gironde quelques informations sur la loge de Langon dans un courrier en date du 26 mai 1816.

En savoir plus :

-

ADG33 1 M 346

-

Coutura (Johel), « La franc-maçonnerie dans l’arrondissement de Langon (XVIII°-XIX° siècle) », Les Cahiers du Bazadais, N°48, 1980, p. 33-50

-

Torlois (Roger), « Aspects de la vie langonnaise sous le Consulat et l’Empire », Les Cahiers du Bazadais, N°49, 1980, p 23-48, N° 50, p 25-38.

-

Coutura (Johel), Les Francs-maçons de Bordeaux au 18° siècle, Editions du Glorit, 1988.

-

Coutura (Johel), La Franc-maçonnerie à Bordeaux, Editions Laffitte, 1978.

-

Sapaly (André), Langon à travers les siècles, Office du tourisme de Langon, 1992.

Deux documents en annexe :

-

La lettre du Major de la Légion de Langon au Maréchal de camp de Puységur en date du 22 novembre 1816

Télécharger le document (Pdf)

-

La lettre du Sous-préfet de Bazas au Préfet de la Gironde du 26 mai 1816.

Télécharger le document (Pdf)

(05/2014)

|

Le registre paroissial de la petite commune Du Puy – près de Dieulivol mentionne le décès de l’abbé de Bats, personnage considérable dans cette région. Ce qui retient l’attention, ce n’est pas tant l’annonce du décès que le descriptif du caveau qu’il s’était fait construire dans l’église. Il a été enterré, non debout, ni couché, mais assis avec ses habits sacerdotaux, comme s’il allait célébrer une messe. Par Girondine. |

|

On peut lire l’original sur le site des AD33 (dans la rubrique « Recherche simple » taper E depot 8213 - vous serez sur la page de la paroisse du Puy - cherchez l’image 97).

|

|

Voici la transcription : |

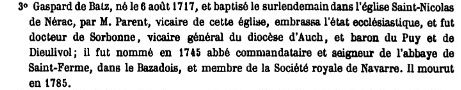

Qui était ce personnage ?

La généalogie de la famille de Batz –insérée dans le Dictionnaire des familles nobles du Sud-Ouest est exposée sur le site :

http://dfnso.free.fr/pdf/Lettre%20B/de%20BATZ.pdf

Le défunt est présenté comme le fils de François de Batz, baron de Tranqueleon.

|

|

On en sait un peu plus, et sur Gaspard de Batz et sur la région en consultant le très riche site :

http://benito.p.free.fr/page4.html

|

|

Ou lire : Dieulivol, l’histoire oubliée d’un bourg de l’Entre-Deux-Mers. B. Penicaud - 2008 On peut y noter les dispositions testamentaires de l’abbé : |

Parmi les pouvoirs de l’abbé, il y avait celui de rendre la justice. En effet, il représentait la Justice Royale comme il est précisé sur le site :

http://visites.aquitaine.fr/la-justice-tableau-de-l-ancienne-abbaye-saint-ferme

Informations complémentaires : Rochet : vêtement porté par les évêques et les prélats Crédit photographique : Eglise de Saint Ferme |

|

L’objet de cet article a été suggéré par un fidèle lecteur de Cahiers d'Archives

Aleas climatiques :

Ne pas terminer trop vite la lecture du registre paroissial de la commune du Puy. Des notes sur les calamités diverses ou des faits ordinaires, voila ce que le curé Boniol voulait transmettre. Une approche à ne pas négliger.

Exemples : image 53, après quelques considérations liées aux intempéries et à la mévente du blé et du vin (guerre avec l’Angleterre) , nous pouvons nous instruire du mauvais état du presbytère et de ce qu’il advint pour effectuer les réparations ;Plus loin image 71, nouvelles considérations climatiques suivies image 74 par l’engagement d’un régent (instituteur), etc.

(02/2014)