Par Marcel Marc Douyrou.

Une équipe de bénévoles dépouille les registres des visas de passeports français délivrés à Bordeaux de 1839 à 1870 (cote 4M666 à 672).

Parmi les visas relevés, l'un d'entre eux leur a particulièrement attiré l'attention...

On peut retrouver ses ancêtres émigrés via le port de Bordeaux, vers l'Argentine, l'Uruguay, le Brésil, la Louisiane, etc., mais également ceux partis pour un séjour en Espagne, Suisse, Italie, Belgique, etc.

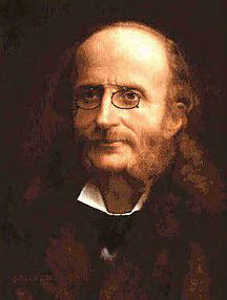

On découvre parfois des personnages célèbres. En 1869, par exemple, le compositeur Jacques Offenbach arrive à Bordeaux avec son épouse, ses enfants et deux domestiques.

|

Né en 1819 à Cologne, Jacques Offenbach vient poursuivre ses études musicales en 1833 à Paris. Son père Joseph Marie Xavier Alcain, né en 1803 à San Sebastian (Guipuzkoa,Espagne) négociant à Bordeaux, a épousé le 17/09/1825Anaïs Céleste Senez née à Bordeaux en 1803. Au bas de l'acte on remarque la signature de la mère de l'épouse : L de Maïz née Senez, mère et celles de Jean-Baptiste Mathieu, notaire royal, J.Alcain époux et Senez épouse. |

|

Protégé du duc de Morny (frère utérin de Napoléon III) et de son épouse la princesse Sophie Troubetzkoi, Jacques Offenbach est naturalisé français en 1860, et chevalier de Légion d'Honneur l'année suivante.

|

La diva de toutes les œuvres célèbres d'Offenbach n'est autre que la Bordelaise Hortense Schneider avec qui il serait venu au Grand Théâtre. La guerre est imminente avec la Prusse, Offenbach a préféré rejoindre la famille de son épouse à Bordeaux d'abord au N°20 de la rue Victoire Américaine puis à San Sébastian. De là il séjournera à Milan et Vienne fuyant les campagnes diffamatoires le montrant en partie responsable de la chute de l'Empire. Le 17 octobre 1870, OFFENBACH 47 ans, musicien, originaire de Cologne, résidant à Paris, a obtenu un visa de la préfecture de Bordeaux, pour aller en Italie. Il était accompagné de sa Dame, de 4 enfants et de deux domestiques. |

|

"Le 27 octobre 1870, Offenbach, 47 ans, m[usicien], originaire de Cologne, résidant à Paris, a obtenu un visa de la préfecture de Bordeaux, pour aller en Italie. Il était accompagné de sa dame, de 4 enfants et de deux domestiques." (AD33 4M672 n°709).

(09/2014)

|

|

Par Monique Lambert En avril 1839, un vaisseau espagnol affrété depuis La Havane débarquait sur le port de Bordeaux 65 personnes, des passagers pas tout à fait comme les autres. Des expulsés. Ils faisaient « partie des 79 personnes qui ont quitté le Mexique après la prise de Saint Jean d’Ulloa » écrivait-on dans le Mémorial. |

Des hommes, des femmes, des enfants « à la mamelle », des militaires aussi, certains

Grièvement blessés, c’est ce que les bordelais ont pu constater lors du débarquement des passagers. On savait qu’ils ne faisaient que passer, Bordeaux ce n’était qu’une étape. Les autorités bordelaises se devaient de les aider à revenir dans leur lieu d’origine ou de leur trouver une destination pour qu’ils puissent prendre un nouveau départ. Ce qui supposait l’obtention d’un passeport (pour circuler en France) et pour certains, les plus démunis, l’attribution de secours de route.

Mémorial avril 1839

|

Que s’était-il donc passé au Mexique ? |

|

|

Jusqu’au jour où un pâtissier français, victime du saccage de sa boutique a insisté pour réclamer au gouvernement mexicain une forte indemnisation. Ce qui lui fut refusé. Il a alors interpellé le gouvernement français. Certains auteurs avancent que ce sont des motivations d’ordre économique (conquêtes de marché) qui ont amené le roi Louis Philippe à intervenir. Toujours est-il que des forces françaises sont entrées en action. Le théâtre des opérations : la région de Vera Cruz et son fort de Saint Jean d’Ulloa. Le conflit, connu sous le nom de « guerre des pâtisseries », a duré presque une année. |

|

|

Pour en savoir plus sur l’expédition française au Mexique en 1839 |

|

|

Plan de Vera Cruz et des cartes |

|

Les bordelais ne pouvaient rester insensibles.

Aussi, comme il est d’usage dans de pareils cas, loteries et concerts de bienfaisance ont permis à la bonne société de faire preuve de compassion. Le bénéfice de ces opérations devait être redistribué aux plus démunis.

Les expulsés : qui étaient-ils ?

Nous les trouvons quelques informations sur ces personnes dans un dossier aux archives départementales de la Gironde - quelques feuillets.

On peut y découvrir des échanges de courrier entre les différentes autorités. Il est question de passeports et de secours pour ceux qui sont en grande difficulté.

La réunion de divers états établis pour justifier de leurs droits pour l’obtention de passeport ou de secours permet d’avoir quelques informations : Source : ADG33 4M 909

- Des hommes surtout, le plus souvent célibataires. Six pères de famille

- Trois femmes avec enfant

- Deux frères de 13 et 15 ans

- Une petite fille de 6 ans revenue à Bordeaux rejoindre une tante. Elle a perdu sa mère et un jeune frère ; le père serait resté avec un oncle au Mexique

- Des militaires : il s’agit de noms qui figurent sur certains états et dont aucune mention n’est portée sur leur activité.

Professions ; très diverses. A noter que hormis les deux agriculteurs (chargés de famille), ce sont des professionnels de métiers exercés en ville.

Destination : Paris pour la plupart ou d’autres lieux en France.

Jean Cablanquet et Benoit Suzan sont repartis Outre-Atlantique (passeports délivrés à Bordeaux).

Ont été conservées quelques demandes un peu particulières : celle d’une personne chargée de famille qui a recueilli une nièce de 6 ans dont la mère et le jeune frère sont décédés à Vera-Cruz. On peut lire également l’histoire d’un malheureux jeune homme parti à 17 ans.

Ses compagnons d’infortune sur le bateau le mettait à part : il ne pouvait être considéré comme expulsé et ne devait pas recevoir de secours.

On peut cependant s’intéresser à son sort. Voici le courrier qu’il a adressé au préfet pour plaider sa cause :

« La souscription ouverte en faveur des malheureux français expulsés de la Vera Cruz me fait espérer d'avoir droit à la bienfaisance et à la générosité des habitans de cette ville, me trouvant au nombre de ces infortunés et comme eux dépourvus de tous moyens d'existence, ayant été contraint de vendre pour pouvoir vivre tous les objets que je possédais.

Je partis de Bordeaux dans le commencement de l'année dernière, ignorant alors les troubles qui existaient ainsi que le Blocus de la Vera Cruz pour aller joindre mon Père qui m'appelait auprès de lui. Je ne puis parvenir jusqu'à lui, et je fus contraint de me réfugier à La Havane où les tourmens et les souffrances les plus inouïs m'accablèrent; car en outre de la maladie (vomito) qui m'attaqua, je me suis trouvé en but aux horreurs de la plus profonde misère dans ce pays étranger... sans expérience et sans connaître un seul cœur assez humain pour avoir compassion de ma déplorable situation. Dans cet état de choses et désirant sortir de l'embarras dans lequel je me trouvais, je me rendis à New York, en gagnant ma traversée à la sueur de mon front; mais je ne fus pas plus heureux et je fus obligé de revenir à la Vera Cruz où de nouveau je ne pus entrer ce qui me contraignit à retourner en France.

A mon arrivée dans ma patrie, dénué de tout, mais qu'elle fut ma douleur en arrivant dans ma ville natale, lorsque je revis le beau ciel de Bordeaux, d'y trouver ma pauvre mère qui avait tout sacrifié pour moi tout ce quelle possédait dans l'espoir que je pourrais un jour lui témoigner la reconnaissance à toutes ses bontés, car elle aussi espérait qu'un meilleur sort m'attendrait dans un pays où je n'ai trouvé que disgrâces privé ou dépourvu de tout secours. Oh monsieur le Préfet, combien sa position me fit de peine et combien mon cœur est ulcéré de ne pouvoir la soulager comme je le désire... »

Tableau des français expulsés du Mexique

|

Nom |

Prénom |

Age |

Remarques |

Métier |

Destination |

|

Aupart |

Jean |

18 |

|

commis |

Bordeaux (33) |

|

Azelvendre |

Nicolas |

35 |

Avec ep Anaïs, fille Marie "à la mamelle" |

verrier |

Marseille (13) |

|

Barrière |

Paul |

25 |

|

agronome |

Paris (75) |

|

Baveret |

Gaspard |

32 |

|

professeur |

Paris (75) |

|

Bellorce |

|

|

|

|

|

|

Benoist |

Charles |

38 |

|

tapissier |

Paris (75) |

|

Bies |

Alexandre |

|

|

chapelier |

Paris (75) |

|

Blanchet |

Victorien |

26 |

|

meunier |

Paris (75) |

|

Cablanquet |

Jean |

33 |

Indisposé |

colporteur |

Laffitte-Troupière (31) |

|

Carsuzan |

Laurent |

28 |

|

commis |

St Palais (64) |

|

Charpin |

|

|

|

|

|

|

Chatillon |

Jacques |

48 |

|

tanneur |

Autun (71) |

|

Courtine |

Martin |

27 |

|

menuisier |

Clermont (63) |

|

Curnillon |

Anselme |

40 |

|

chapelier |

Saint-Amour (39) |

|

Delien |

Adolphe |

22 |

|

menuisier |

Paris (75) |

|

Descudier |

Amélie |

6 |

|

|

Bordeaux (33) |

|

Dubosc |

Camille |

15 |

Avec frère Claude |

apprenti |

Lyon (69) |

|

Dubosc |

Claude |

13 |

Avec frère Camille |

apprenti |

Lyon (69) |

|

Dubos |

|

|

|

|

Bordeaux (33) |

|

Dupont |

Pierre |

29 |

|

cuisinier |

Paris (75) |

|

Fessard |

Adolphe |

36 |

Blessure grave |

serrurier |

Paris (75) |

|

Fourcodeau |

Christophe |

36 |

Avec ep, Marie (26) et Marie "à la mamelle" |

cultivateur |

Champlitte (70) |

|

Gibert |

Jean |

|

|

négociant |

Rodez (12) |

|

Gillard |

Augustin |

39 |

|

cuisinier |

Paris (75) |

|

Gramont |

Eléonore |

30 |

Avec fille Pauline (7 ) |

|

Vitry-le-François (51) |

|

Houbart |

François |

39 |

Blessé |

menuisier |

Paris (75) |

|

Joany |

Edouard |

17 |

|

|

|

|

Langle |

Jean |

21 |

Commencement d'aliénation |

commis |

Oloron (64) |

|

Laurenchet |

Denis |

40 |

Avec ep Françoise (33) et 4 enfants |

cultivateur |

Champlitte (70) |

|

Lefebvre |

Auguste |

17 |

|

coiffeur |

Paris (75) |

|

Lion née Morel |

Clarisse |

38 |

Veuve avec fils (17) - malade |

coiffeuse |

Paris (75) |

|

Montigny |

Henri |

20 |

|

peintre |

Paris (75) |

|

Paris |

Louis |

47 |

Avec ep Clémentine (30) Augustine (8) |

Fabr. chandelles |

Paris (75) |

|

Patard |

Henri |

38 |

Avec ep, Ursule et Louis "à la mamelle" |

ébéniste |

Le-Havre (76) |

|

Prodhomme |

Victor |

33 |

|

march. estampes |

Paris (75) |

|

Ragot |

Françoise |

26 |

|

domestique |

Champlitte (70) |

|

Roux |

Antoine |

36 |

Avec ep Marie (26) et enfant "à la mamelle" |

charpentier |

Le-Puy-en-Velay (43) |

|

Sombret |

Auguste |

59 |

|

marchand |

Paris (75) |

|

Suzan |

Benoit |

17 |

|

tailleur |

Pau (64) |

|

Thomas |

Joseph |

48 |

fille Clarisse (14) |

charpentier |

Paris (75) |

|

Thouret |

J. Baptiste |

22 |

|

garde moulin |

Dijon (21) |

|

Toussaint |

|

|

Madame, et 2 filles - sans ressources |

|

Bordeaux (33) |

|

Vasseur |

|

|

|

|

|

|

Viard |

|

|

|

|

Saint-Dizier (?) |

|

Vignon |

Alfred |

24 |

|

commerçant |

Angoulême (16) |

|

Vincourt |

Ch.Louis |

24 |

|

commis |

Paris (75) |

|

Viornery |

Pierre |

50 |

|

|

|

|

Vuignier |

Jules |

32 |

|

|

|

(11/2013)

Par Monique Lambert.

Tout avait commencé par la découverte aux Archives municipales de Bordeaux d’un grand registre. C’était une liste de décrotteurs pour les années de 1834 à 1839.

Beaucoup de noms, complétés par des informations précises : âge, lieu de naissance, domicile. Il y avait tout ce qu’il fallait pour inciter à en savoir plus.

Précisons qu’il s’agissait essentiellement d’adresses sur Bordeaux.

Qu’est-ce qu’un décrotteur ?

Définir en quoi consistait ce petit métier, une profession « infime » comme le qualifiait le Dr Marmisse 1 en 1865, n’était pas aisé. A Paris, avant la Révolution, il semblerait qu’il nettoyait les rues. Ce qui ne semblait pas être applicable au décrotteur bordelais.

Accéder à la base de données des Décrotteurs

|

Qu’en était-il pour Bordeaux ? Même très idéalisée, cette lithographie de Gustave de Galard peut nous éclairer. Un jeune garçon porte une boîte à outils appelée aussi « sellette ». C’est son outil de travail. « Dans les rues, est-il écrit dans l’Indicateur du 8 juin 1849, le ruisseau est presque toujours une ornière dans laquelle tombent les roues des charrettes et des voitures ; de là des cloaques qui retiennent les eaux, dont les émanations fétides vicient l’air... Des eaux ménagères et autres sont jetées parfois d’un second étage, au risque d’inonder les passants... » |

On peut citer d’autres témoignages qui racontent le même état lamentable des rues et voies de la ville. Aussi le bourgeois soucieux de son apparence ne pouvait qu’apprécier les services d’une main d’œuvre empressée à le débarrasser d’une boue inopportune.

|

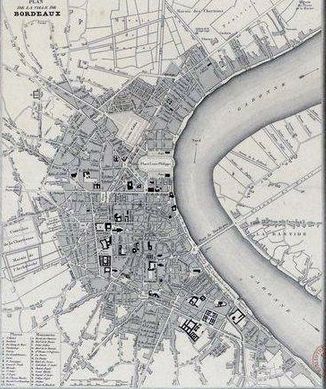

Plan de la ville de Bordeaux 1835. GallicaLa campagne commençait chemin du Tondu ou au de-delà de la rue Paulin. Des projets d’aménagement non aboutis n’avaient pas permis au centre de la ville d’acquérir une voirie convenable. |

« Une foule de petits garçons qui se promènent en portant une boîte sur le dos et qui offrent aux promeneurs un coup de brosse ou de cirage. Accepte-t-on ? Ils prennent leur boîte, l’établissent à terre, vous font poser le pied dessus et en un clin d’œil vous rendent les bottes luisantes comme des glaces de Venise », témoignait un voyageur.

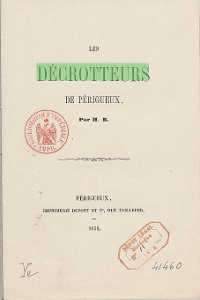

| Des petits garçons avait-il noté. C’était en effet de très jeunes gens, parfois des enfants ou des personnes infirmes qui exerçaient ce métier. Le décrottage par cette jeune main d’œuvre n’était pas une spécialité bordelaise. Depuis des décennies il était pratiqué dans les grandes villes de France. Citons Périgueux où un poète, inspiré et touché par les décrotteurs de sa bonne ville, a relaté en vers les différents aspects de leur activité. On y découvre en particulier que ces « héros de la brosse », familiers des coins et recoins de la ville, pouvaient élargir le champ de leurs compétences et rendre divers services – commissionnaires, porteurs d’eau, de bois et autres tâches ne demandant aucun investissement en matériel. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6213790q/f3.image.r=decrotteurs.langFR |

|

Un registre à Bordeaux

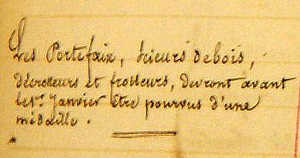

Cette main d’œuvre un peu remuante et incontrôlable a fait l’objet d’un arrêté du 17 novembre 1834. Portefaix, scieurs et serreurs de bois et frotteurs ont bénéficié de la même sollicitude de la part des autorités municipales.

Les grandes lignes de l’arrêté :

Art 1

A partir du 1 décembre prochain les portefaix, scieurs et serreurs de bois, les décrotteurs et frotteurs sont tenus de se pourvoir d'une plaque numérotée qui leur sera délivrée sans frais au bureau de police de sûreté à la Mairie, chaque jour de dix heures du matin à midi.

Art 2

Cette plaque ne leur sera accordée que sur la déclaration de leur nom, surnom, prénom, âge, lieu de naissance et domicile et sur la présentation d'un certificat de bonnes mœurs, dressé par deux personnes avantageusement connues et visé par Mr le Commissaire de police de leur quartier.

Une décision qui justifie l’existence d’un registre qui est parvenu jusqu’à nous, consultable aux Archives municipales de Bordeaux sous la cote 802 I 1, une source d’informations concernant le petit monde méconnu des décrotteurs.

Il commence en 1834, sans doute après la parution de l’arrêté et se termine en 1839. Y sont notés pour chaque décrotteur le numéro de sa médaille ou plaque, son patronyme, son prénom, son âge, sa commune d’origine avec mention du département et son adresse. Pour certains (rares); un commentaire.

Pour la dernière année, soit en 1839, il est constaté un certain relâchement dans la tenue du registre (pas d’indication d’âge, ni de commune d’origine).

Pour les 1298 décrotteurs dont les patronymes ont été relevés nous avons assez d’indices pour tenter de cerner cette population qui envahissait les lieux fréquentés par les bordelais.

Des jeunes qui n’étaient pas d’ici pour la plupart

- Ils étaient jeunes, parfois très jeunes. Le benjamin de la liste : Antoine Brussa, 9 ans. Il venait de Gessa, du Val d’Aran. La plupart n’avait pas 20 ans. Quelques anciens, désavantagés par l’âge ou les infirmités. Le doyen : Antoine Salgues, 79 ans originaire de Gintrac dans le Lot.

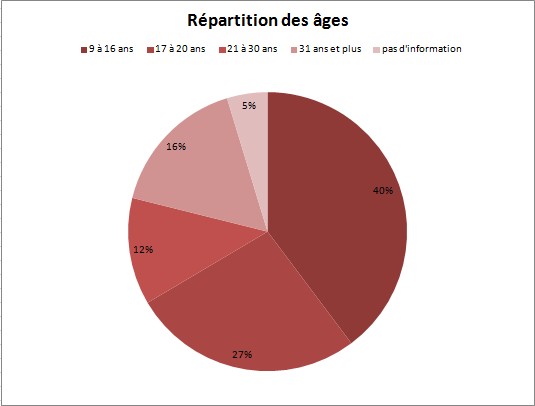

AgeNombrePourcentage9 à 16 ans51640%17 à 20 ans34727%21 à 30 ans16112%31 ans et plus21316%pas d'information615%Total1298

- Leur origine : beaucoup venaient d’ailleurs, parfois de très loin : de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme ou du Cantal.

Département d'origineNombreCantal428Espagne - Val d'Aran - Catalogne291Gironde135Corrèze120Haute Loire55Puy de Dôme25Haute Garonne20Dordogne14Aveyron13Lot13Basses Pyrénées12Lot et Garonne12Haute Vienne11Hautes Pyrénées8Ariège7

On peut noter la forte contribution du département du Cantal.

Les apports de Catalogne, Espagne ou Val d’Aran ont été regroupés dans une même rubrique, la tenue du registre ne permettant pas de faire de distinction entre les ressortissants de tel ou tel lieu. A partir de 1835, c’est de Viella ou Artias qu’étaient partis des contingents de jeunes catalans qui allaient se propager dans la ville.

Les girondins étaient-ils tous ou presque originaires de Bordeaux ? C’est ce que laisserait supposer le registre.

La Corrèze (les communes de Goullès, Marc Latour ou Sexcles) et la Haute Loire (la commune de Blesle en particulier note) envoyaient très régulièrement quelques-uns de leurs fils dans la capitale girondine.

De longues distances parcourues

Les cantaliens ou autres « auvergnats » étaient coutumiers de ces longs déplacements.

« Nous faisions 12 lieues ordinairement par jour ; nous mangions quatre fois. Le matin, à midi, à quatre heures quand le soleil va baisser tout à coup, et à la couchée du soleil, tard, bien tard...

Toutes les trois lieues, on s’arrête et on mange un morceau de pain ; on boit de l’eau, de celle-là qui coule dans les ruisseaux...

« On demande de la paille ; quand c’est encore dans les montagnes où il fait froid, on allume... on se sèche s’il a plu ou tombé de la neige, et quand il n’en tombe pas, c’est qu’il gèle et on se chauffe. » témoignait un petit « savoyard», ramoneur 2.

| Quarante à cinquante kilomètres par jour ? Des haltes à la « belle étoile » ou dans des auberges ? Des trajets effectués sur des gabarres sur les voies d’eau navigables ? Un appel à contribution est lancé. |

|

Des migrations saisonnières ?

Le registre ne peut fournir un quelconque indice. On peut supposer des motivations d’ordre économique à l’origine de ces déplacement et, se risquant plus loin esquisser quelque hypothèse politique pour justifier l’afflux des petits « catalans» qui ont envahi la corporation des petits décrotteurs dès 1835.

Extrait du journal l’Indicateur du 17 juillet 1837

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Le registre ne donne aucune indication sur la durée de leur séjour, si ce n’est une date à l’occasion d’un changement de domicile.

Les médailles changeaient parfois de propriétaires, ce qui suppose l’abandon de la fonction par le cédant – aucune date, sauf exception.

Quelques notes précisent un changement de métie : de « décrotteurs » ils passaient dans la catégorie « portefaix ».

Quel domicile ?

L’arrêté du 19 novembre 1834 préconisait la mention d’un domicile sur le registre des décrotteurs. C’est pourquoi, pour tous, en regard de leur nom, figure bien une adresse.

On peut s’étonner cependant que 68 personnes aient été portées domiciliées au n° 16 de la rue Clare. Il y avait aussi afflux au 3, rue Bourgogne (rue Baurein) ou au 10, rue Pilet.

|

Pour en savoir plus, le recensement de 1831 a été consulté ainsi que les bribes des années suivantes. Il a été trouvé trace d’un certain nombre de lieux portés sur le registre (rue et numéro). Pour beaucoup, la logique de la domiciliation n’est pas apparue. La présence d’un portefaix ou d’un « pays » pouvait constituer un début d’explication. Ainsi un « logeur », un certain Jean Gibra, originaire de Saint Martin dans le Cantal sous-louait ses chambres à une trentaine de d’auvergnats, tous célibataires Pour en revenir à la liste officielle des domiciles, on peut constater un regroupement relatif des jeunes par département. Ainsi les Corréziens s’étaient imposés rue du Puits Descazeaux, les catalans, sans surprise avaient investi les différentes rues du quartier Saint Michel. |

|

Quant aux « cantaliens », on peut presque dire qu’ils étaient partout : dans le centre de la ville, vers Saint Seurin, la rue Paulin, souvent regroupés. Dans la rue du Piffre, (aujourd’hui, en voie de démolition, la rue Dudon), des décrotteurs s’entassaient dans quelques maisons.

Leur devenir

Sauf exception – un décès – le registre n’apporte aucune information.

Quelques pistes : on peut questionner leur département d’origine – état civil en particulier;

ou consulter les registres d’état civil de Bordeaux. Une recherche sur les mariages de 1835 à 1839 a permis de trouver quelques mariages de « cantaliens » : ils étaient portés : « frotteurs » ou « portefaix »,

ou se fier au hasard : ainsi, chez un notaire, la découverte inopinée d’un inventaire après décès d’un portefaix, ex- décrotteur.

Voir la rubrique « inventaire d’un portefaix »

Des questions

Un goût d’inachevé... Le registre qui a été travaillé était riche de promesses : il offrait la perspective de découvrir ces jeunes garçons qui hantaient les rues d’un Bordeaux d’autrefois si différent du notre. Nous avions des noms, des âges et d’autres indices ; ce n’était pas suffisant. Des questions sans réponse à ce jour : comment travaillaient – ils ? Seuls ? En équipe ? Comment était structurée cette profession ? Il devait y avoir des règles. Quelles étaient leurs relations avec les « adultes » ?

Que faisaient-ils de l’argent gagné ?

On peut regretter l’absence de témoignages. Serait-ce parce qu’ils étaient un des éléments du « mobilier urbain », que les contemporains ne les voyaient plus ?

- Dr Marmisse Longévité dans la ville de Bordeaux ou mortalité après 60 ans - 1865

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5471192s.r=decrotteurs+bordeaux.langFR - Dupuch (Adolphe), Les Petits Savoyards, Bordeaux, Faye, vers 1830

En annexe, vous pouvez trouver :

- Une base de données permettant de retrouver éventuellement le nom d’un décrotteur ou de plusieurs décrotteurs ayant séjourné à Bordeaux de 1834 à 1839 avec quelques indications complémentaires (âge, domicile, lieu de naissance en particulier).

- Un tableau téléchargeable (pdf) précisant le nouveau nom des rues mentionnées dans la base de données lorsqu’il y a eu modification au cours des temps.

Accès à la base de données des décrotteurs

09/2013

|

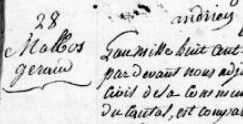

Par Monique Lambert Geraud Malbos, portefaix, âgé de 36 ans est décédé à l’hôpital de Bordeaux le 27 juin 1849. Son frère, lui aussi portefaix, était présent à l’inventaire de la malle et des effets délaissés par le défunt. Un acte a été rédigé chez Grangeneuve , notaire sous la cote ADG 3 E NC 2227 |

Un inventaire, parmi d’autres. L’étudier, c’est faire revivre un homme qui a vécu à Bordeaux, adolescent, puis homme fait. Il n’était pas d’ici. Il y est mort, de maladie. Il laissait peu de choses. Un vestiaire modeste, quelques papiers relatifs à des droits successoraux, une affaire auprès du tribunal de commerce. La conclusion d’une vie, ordinaire.

Géraud Malbos n’était pas natif de Gironde, mais du Cantal, de la commune de Saint-Simon (1500 habitants en 1847) pour être plus précis. A sa naissance, en 1813, son père, 31 ans, époux de Marguerite Establie exerçait comme bouvier dans le village d’Oyez. Son frère aîné Jean était né trois ans auparavant.

| Quinze ans plus tard, Géraud figure sur le registre des décrotteurs de Bordeaux avec un certain nombre de jeunes garçons venus de Saint-Simon et des alentours. Il porte la médaille N°496 et habite 5 rue Renière dans le centre de Bordeaux. La fonction de décrotteur étant réservée semble-t-il aux jeunes, il a pris quelques années plus tard une médaille ou plaque de portefaix. Son frère Jean avait fait de même. Il semblerait que le père, lui aussi, ait travaillé comme portefaix. A Bordeaux ? Un acte le situe comme « colporteur ». Une certitude, les hommes de cette famille gagnaient leur vie hors du Cantal. Migration saisonnière ou de plus longue durée ? |

|

La profession de portefaix est mal définie. Un arrêté du 17 novembre1834 stipulait qu’ils devaient porter une plaque ou une médaille. Les quelques restrictions dans l‘exercice de leurs fonctions ne permettent pas de saisir exactement le champ de leurs activités; il semblerait qu’ils aient la possibilité d’appartenir à des « portefaix en bandes ». Associés ou employés ?

|

Les documents écrits soigneusement annotés par le notaire, lors de l’inventaire, laissent à penser qu’à une date, indéterminée, Géraud Malbos s’était associé avec un certain Martial et un entrepreneur de lavage de morue nommé Théodore Falcon. L’affaire ne s’était pas bien terminée. Jugement. Annulation de la société le 14 janvier 1848, avec des frais à payer ce qui laisse supposer qu’il y a eu mauvaises affaires ou conflit entre les partenaires. Il y avait aussi en suspens une dette importante auprès d’un certain Malgouyat, aussi portefaix. La dernière adresse de Géraud Malbos, c’était rue du Soleil, au n° 1 . Il y avait là une auberge tenue par le Sieur Moussier qui vivait là avec sa famille et ses pensionnaires, des jeunes portefaix. La rue prend dans celle de la Rousselle, vivante, populeuses, animée. Là, c’est dans la morue que l’on travaillait : transport, lavage et séchage. Inconfort certes, mais possibilité de trouver du travail. Géraud était resté fidèle au quartier. Vingt ans auparavant c’était dans une rue voisine, rue Renière qu’il avait commencé sa vie bordelaise. |

C’est le frère - il habitait lui aussi dans le quartier - qui a pris en charge les démarches relatives au décès : funérailles (un enterrement très modeste), régularisation des dettes relatives à la maladie et règlement de la succession. La mère, informée de la situation, a renoncé à ses droits.

Restait à faire l’inventaire.

Les objets appartenant à Géraud avaient été mis dans une malle et un carton et portées dans un grenier de la rue du Cerf-Volant en attendant le jour où maître Grangeneuve pourrait officier.

|

13 octobre 1849 Extrait de l'Inventaire. Le samedi treize octobre mil huit Nous Maurice Grangeneuve & notre confrère notaires à Bordeaux, soussignés, nous étant transportés dans la maison située à Bordeaux rue du Cerf Volant N°14 dans une chambre au quatrième étage au grenier allons pour la conservation des droits du requérant & de tous autres qu'il appartiendra, procéder à l'inventaire des effets qui y ont été apportés, renfermés dans une malle... |

On peut noter la modicité du vestiaire. Trois pantalons, deux vestes et quatre gilets, deux paires de chaussettes et une paire de bas en coton. On peut penser qu’il est parti habillé et chaussé à l’hôpital. A noter le nombre important de chemises (13). Pas de sous-vêtements.par contre un foulard de soie.

|

A l’enregistrement de la succession, il a été déclaré un actif de 56 f 80 actif. Il n’était pas fait mention du passif. |

Sources

Inventaire Grangeneuve : ADG 3 E NC 2227

Registre des décrotteurs : AMB 802 I 1

Etat civil de Saint-Simon (Cantal), de Bordeaux

Enregistrement : ADG 3 Q 4556

Recensements : AMB

09/2013

| Par Françoise Frugier

L’état proposé ici reprend la liste des polonais subventionnés résidant dans la ville de Bordeaux de 1880 à 1895. Il est riche de nombreuses informations :

C'est aux Archives municipales de Bordeaux sous la cote 3629 I 2 que nous avons trouvé cette liste de polonais résidant à Bordeaux au cours de cette période. |

En Pologne au début du 20e siècle |

Aux Archives départementales de la Gironde, sous la cote 8 R 52 le dossier des réfugiés polonais ne comporte qu'un seul nom : celui de la Veuve VOLNY (elle a signé une fois ou deux Wolny...) qui a reçu des secours au titre de veuve d'un réfugié polonais, d'octobre 1919 à la fin de 1924. Elle demeurait 31, rue Poyenne à Bordeaux. On retrouve la Veuve VOLNY dans la cote ci-dessus des Archives municipales (en général écrit Wolny).

Extrait du contenu du fichier téléchargeable (pdf) - (117 noms).

|

N°

|

Cote

|

Année

|

Nom

|

Prénom

|

Age

|

Résidence

|

Observations

|

|

1 |

AM 3629 I 2 |

1888 |

BOROWSKA (veuve) |

Hortense |

75 |

234, cours St Jean |

dans la misère la plus complète. Le subside me parait devoir être maintenu. |

|

2 |

AM 3629 I 2 |

1888 |

GODLEWSKA née Sisnéranis |

Anne |

74 |

68, rue Lafaurie Monbadon |

ne peut se livrer à aucun travail par suite d'infirmités. |

|

3 |

AM 3629 I 2 |

1888 |

JEDYNOWIEZ née Berowska |

Madeleine |

50 |

272, route Bayonne |

n'a d'autres ressources pour vivre que ce qu'elle gagne en faisant un ménage, soit 0,71 F par jour. A un fils actuellement sous officier à la Légion Etrangère. |

|

4 |

AM 3629 I 2 |

1888 |

SWICTORZEWSKA née Sylvestre |

Marie |

76 |

10, rue Bergeret |

sans famille et sans aucune ressource - situation digne d'intérêt. |

|

5 |

AM 3629 I 2 |

1888 |

VOLNY (veuve) née VIDAILLET |

Bertrande |

61 |

21, rue Poyenne |

est atteinte d'une maladie gastralgie et d'une maladie d'yeux qui l'empêchent à présent absolument de travailler. Est à la charge d'une de ses filles. |

|

6 |

AM 3629 I 2 |

1888 |

BATORSKI |

Jean |

59 |

1, rue Marengo |

ex-sous officier - il travaille dans les magasins de la ville ; sa femme est marchande. L'intérieur de ce ménage dévoile la pauvreté. Le dénommé est d'un tempérament maladif. |

|

7 |

AM 3629 I 2 |

1888 |

BEREZOWSKA (veuve) Zedinowiez |

Madeleine |

43 |

272, route Bayonne |

veuve d'un ancien militaire polonais. Cette femme est ouvrière lisseuse. Son fils est employé dans une maison de transit et ses appointements sont de 25 F par mois. La Dame veuve Zédinowiez est maladive. |

|

8 |

AM 3629 I 2 |

1888 |

BORKOWSKI |

Mathieu |

67 |

14, rue Traversane |

ex-soldat au 10ème chasseurs russe - mairé et père de 3 enfants : un fils de 22 ans, un autre de 18 ans, ouvrier tapissier et une fille de 20 ans qui, avec sa mère, fait la marchande de légumes. Le dénommé a été pendant 25 ans au service des Ponts et Chausséeds comme laveur de cales ; mais il y a 4 ans, il a été remercié pour cause d'infirmités. |

Une base de données contenant plus de 15 000 réfugiés : Voir le menu "Bases de données".

Pour mieux comprendre la présence de ces polonais à Bordeaux, nous vous invitons à lire l’article de Françoise Reneteau dans le n° 10 de la Revue Le Léopard du C.G.S.O. N'hésitez pas à nous contacter.

(04/2013)